バンダナ先生・伊藤要子のブログ

No. 20250516 「ポッコリお腹の原因は?-食べ過ぎ+朝食抜き+不活動-」

名古屋大学研究成果発信サイトから2025年3月4日、『名古屋大学大学院生命農学研究科の小田 裕昭 准教授らを中心とする研究グループは、朝食欠食をして不活動な生活をするとメタボリックシンドロームにつながる内臓脂肪蓄積(ポッコリお腹)が起こることを明らかにしました。』との発表がありました。

身に覚えのある方も多いのではと思い、“ポッコリお腹の原因を探り、何とかしたい”と、今回はこの発表を取り上げてみました。

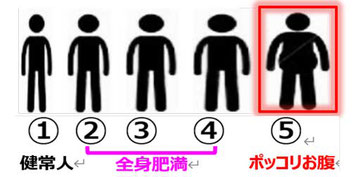

ポッコリお腹が一番多いのはやはり中年男性でしょうか、いやいや私も実は最近、ポッコリお腹が気になってきたんですという中高年の女性もいるのでは。そこでなぜ体全体に脂肪がたまる全身型の肥満ではなく、内臓脂肪がたまるポッコリお腹になるのか。

その対策はどうしたらよいのかについて、この研究から探ってみました。

本文での略語の意味

*太る・肥満:正確にはメタボリックシンドロームとは言えないが、本文ではほぼ同じとみなす

*全身型肥満:体全体に脂肪がたまる全身型の肥満で=皮下脂肪型肥満を言う

*ポッコリお腹:内臓に脂肪がたまるお腹ポッコリ肥満=内臓脂肪型肥満を言う

*朝食欠食:習慣的に朝食を食べないこと

*不活動(な生活):必ずしも運動をしてないことではなく、普通の生活で十分動かない生活不活動を言い、

健康障害を起こす(例:自然災害などの避難生活の人)

*不活動ネズミ:坐骨神経を切断することによって、通常の活動が半分以下に抑えられた不活動症候群モデルのネズミ

*アディポサイトカイン:脂肪細胞から分泌される生理活性物資の総称。アディポネクチン、レプチン、TNF-α、PAI-1などがあり、メタボリックシンドロームなど多くの病態に影響を及ぼす物質

I.今までの経緯

1.今までは、いわゆる“太る”のは血糖値を下げるインスリンが効きにくくなって、この状態が持続すると生活習慣病の前段階の

未病状態を発症しますが、生活習慣の改善により元に戻ることができると考えられています。

2.太る原因は、食べ過ぎ(エネルギーの過剰摂取)や油の取り過ぎ(動物性脂肪特に飽和脂肪酸)によって肥満になると考えられてきました。

3.肥満には1)全身肥満:皮下脂肪がたまる「皮下脂肪型肥満」と2)ポッコリお腹:内臓脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」の2種類があります。

4.特にポッコリお腹では脂肪細胞から健康に良くないアディポサイトカインが放出され生活習慣病に繋がることが分かってきました。

これまでの実験では、

ネズミに動物性脂肪の高脂肪食を与える→体全体に脂肪がたまる全身型肥満になるが、ポッコリお腹にはならない

II.問題点:どうしたら、ポッコリお腹(内臓脂肪型肥満)になるのか?

III.今回の実験

マイルドな高脂肪食を不活動ネズミに毎日食べさせて、さらに

1群:朝食を食べる群→全身型肥満になる

2群:朝食欠食群→体重が増えないにもかかわらず内臓脂肪が蓄積しポッコリお腹になる

結果:不活動と朝食欠食が組み合わさると→内臓脂肪が蓄積しポッコリお腹になる。

1 .健常人

2 .高脂肪食継続→全身型肥満

3.高脂肪食+不活動→全身型肥満

4.高脂肪食+朝食欠食→全身型肥満

4

5.高脂肪食+朝食欠食+不活動→ポッコリお腹

なぜ、朝食を食べないといけないのか?

朝食を食べないと→体内時計が乱れて体温上昇のリズムが遅れ→肝臓や脂肪組織の脂質代謝関連遺伝子のリズムも遅れる→脂質代謝が乱れて内臓脂肪の蓄積が起きることが判明

不活動の生活で朝食を抜くような不規則な食生活をすると、内臓脂肪型肥満(ポッコリお腹)につながることが分かった。

IV.この研究結果の【ポイント】

・朝食を食べないで、あまり動かない生活をすると内臓脂肪がたまることが分かった。

・ポッコリお腹の内臓脂肪型肥満は、その原因が不明だったが、生活不活動で不規則な食生活をすると起こることが分かった。

・内臓脂肪肥満は生活習慣病につながるため、規則正しい食生活で活動的な生活によって予防できることが分かった。

結論:特別な運動するということではなく、日常生活で十分動いて、朝食を食べるなど、

規則正しい食生活をするとお腹ポッコリ肥満を予防できることを示しています。

詳しくは、名古屋大学Press Release 20250304_agr4.pdf を参照

バンダナ先生から皆さんへの注意

最近、食べすぎで太ってきたことを心配して朝食抜きダイエットしたら、体重は増えないけどお腹ポッコリなってきたという方いませんか!ちょっと1日の自分の生活を振り返ってみましょう。

*日常生活の中での動きが少なくなっていませんか?

1. デスクワークの時間が長い。

2. ゲームにはまって動かない。SNSを長時間。ネットサーフィンを長時間。ドラマにはまって動かない。

3. つい、おっくうになって動かない(太ってくると、動くのがおっくうになる)

4. 散歩はしてるが(運動してるとの言い訳)、日常活動は減少。

5. 最低限は動いてるが、自発的な運動はしてない

*食べすぎていませんか。

1. 丁度いいなと分かっているのに、さらに食べてしまう→腹八分目

2. 満腹なのに、残してはもったいないと全部食べてしまう→残った分はフリーズして保存する

3. 別にどっちでもいい、置いてあるとついつい、食べてしまう→身近に食べ物を置かない

反省:おっくうがらず、こまめに動いて、食べ過ぎない! ですね。

No.20240804 「ヒトはなぜ痔になりやすいか」

「痔」は、日本人の3人に1人はかかっていると言われている身近な病気なのですが、なかなか公には話題にし難いところから、“隠れた国民病”とも言われています。また、痔という漢字は、やまいだれに寺という字を書くように、痔は「お寺に入るまで治らない病気」から由来するといわれています。今回は、大昔から「死ぬまで治らない病気」として、人々を苦しめてきた「痔」についてお話します。

I.何故、ヒトは痔になりやすいのか。

1.進化の過程での副産物

ヒトが進化して、4足歩行から2本足で歩く直立歩行に移行したことは、肛門にはきびしい環境となりました。

4本足の動物の脊椎は水平(心臓から肛門まで水平)で、体重は4本の足に分散しているので、肛門の周囲に大きな荷重がかかりません。ヒトが2本足で立つようになると、上位の体重が腰部や肛門の周辺に集中してかかるために、その周囲の筋肉や血管が収縮し、血流が悪くなってうっ血します。うっ血すると老廃物や疲労物質が排出されず、炎症を起こしやすくなり、痔核を発生させるのです。

しかし、ヒトが2本足で歩くようになって得たメリットもたくさんあります。

*両手を自由に使えるようになり、さまざまな道具をつくり、文明を築いて文化を発展させました。脳の発達

*大きく重くなった脳をしっかりと支えることができました。

2.老化

現代人の体の構造は200万~300万年前の人類と基本的には変わっていません。その頃の人類は草原で狩りをして食料を得ており、40歳以上まで生きることはまれであり、肛門の構造も、40年以上使えるようにできていませんでした。肛門は長さは約3cm前後、胃や腸から続く消化管の出口です。歯状線というギザギザの直腸粘膜と肛門上皮の境目で直腸と肛門に分かれています。肛門はピッタリと閉じることはできず隙間ができます。 隙間を塞ぐため多数の細かい血管や筋線維が結合してできたクッション部分があります。

II.痔の原因

肛門に負担(圧力)をかける:排便時のいきみ、スポーツ時のいきみ、長時間の座位、下痢、冷えなど

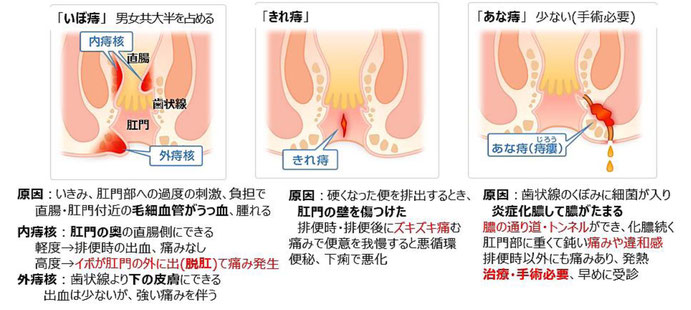

III.痔の3大症状

IV.排便に良い姿勢

痔の予防には、日頃から肛門に負担(圧)をかけないよう、また、排便時に無理ないきみをしなくてもすむように、

便の通り道をまっすぐにする正しい姿勢で排便することが大切です。

**足台(大人で17-18cm、身長により)を使用し、背骨と大腿骨の角度が35度になるように前かがみの姿勢をとると、

便の通り道が真っすぐになり、余計ないきみなくストンと排便されます。

まとめ

痔は、現在の段階では、ヒトの進化の過程からそして肛門の構造上からも、なかなか避けられそうもない病気のようです。

そうであれば、できるだけ痔にならないように、トイレに足台を設置しておいて、痔を予防しましょう。

最も簡単な痔の予防法 “トイレに1台、足台を!” を合言葉に、足台の設置を広めましょう!

No.20231126 「かわいい!」-かわいい、の心理学-

赤ちゃんの顔はいつまで見ててもあきません。

そのかわいさには、大人の顔の魅力とは異なり、パーツの位置関係というより丸みを帯びた輪郭や広い額、大きな目といった赤ちゃんの顔に認められる個々のパーツの特徴に基づいて感じられるそうです。

今回は、大阪大学人間科学研究科教授入戸野 宏先生の研究「かわいいロボット魅力心理学」、「かわいい赤ちゃんの顔魅力心理学」、「カワイイ心理学」を紹介します。年末に向け忙しい皆さんも、しばし、かわいい!とほっこりしてください。

(どんなに高価なベビー服着ても、裸でも、やっぱり、かわいさは、赤ちゃん特有の顔ですよね、昔のキューピーを思い出します)

I.子供は何故かわいいのか。子供のかわいさは見ただけではない。

1.かわいいと感じる本能か:動物行動学者コンラット・ローレンツによるベビースキーマ説

・人間や動物の赤ちゃんに見られる身体的特徴を「ベビースキーマ」と呼び、人がそのような刺激を受け取ると

かわいいと感じたり、相手を守ろうとする行動が自然に生じる。

*ベビースキーマ:人間や動物の赤ちゃんに見られる体の特徴を示す:体にくらべて大きな頭、少し突き出たおでこ、顔の真ん中よりやや下にある目

2.子供が一番かわいい時期:かわいらしさのピークは、1歳前の子ども

・生後0歳~3歳までの写真での調査。生まれたばかりの赤ちゃんは逆に最もかわいくないと感じられた。

・幼くて弱いものを守る本能と「かわいい」は関係してない.

(確かに、生まれたばかりの赤ちゃんより、1歳くらいの子供の方がかわいいと感じるよね。)

3.なぜ、1歳前の子どもを最もかわいいと思うのか:かわいいと思うのは、相手と仲良くしたいから

・1歳前の子どもは(母親から離れて自分で動き出せる時期)、生後間もない赤ちゃんほどの保護は必要ない

→大人と一緒に遊べるようになる

・かわいいと思うのは、相手を保護したい・守りたいという気持ちではなく

→相手と仲良くしたい、一緒にいたいという気持ちと関連している→仲間であることの証

・女性の方がかわいいものに関心が高いのは、女性の方が人間関係を重視するから。

II.見た目以外で「かわいい」と感じる重要な要素

・「かわいい」という感情は、人と人、人と物の交流を促す。

・「ベビースキーマ」の特徴のような、見た目の要素だけでかわいいと感じられる程度が決まってしまうのか。

1. 数と関係性の効果

実験1:さくらんぼ、ロボットの数がA)1つの場合、B)2つがただ並んでる場合、C)2つがつながりを感じさせるように並んだ場合→どちらがかわいいと感じるかをアンケート

結果:C)2つがつながりを感じさせるように並んでいる場合がもっともかわいいと感じる

実験2:つながりを感じさせるロボット動画を1~10台で検証

結果:2台のときが最もかわいいと感じられる

図1. 見た目が似ている複数の対象がただ並んでいる(A)よりも、 つながりが見える(B)ほうが、より「かわいい」と感じる。

結論:1人より2人がかわいい、2人の間のつながりが見えるとよりかわいく親しみやすく感じられる。

まとめ:今回の研究から、個体がもつ特徴を超えて、社会的な関係性がかわいいと感じられる程度に影響することが分かった

III.赤ちゃんの「かわいさ」は逆さになっても分かる→顔の形状や個々のパーツが重要

1.おとなの顔の印象は上下逆にすると判断しにくくなると言われてきた、「ベビースキーマ説」は正しいのか?

実験1:コンピューターで合成した6ヶ月児の赤ちゃんの顔画像の正立像と倒立像での「かわいさ」を比較

結果1:赤ちゃんの顔の「かわいさ」は、逆さにしても同じように評価できた。

実験2:かわいさの評定値が高かった顔と低かった顔の正立像と倒立像での「かわいさ」を比較

結果2:かわいさの評定値に差があっても、顔画像の向き(逆)にかかわらず評価できた。

図2. A. 赤ちゃん顔に対する「かわいさ」の評定値は、正立顔でも倒立顔でも差がなかった。

B. 2つの顔からよりかわいい高い顔を選択する割合は、顔の向きによらなかった。しかし、倒立顔ではやや成績が下がった。

結論:赤ちゃんの顔の「かわいさ」は、パーツの間の位置関係というよりも、輪郭の丸みや目の大きさといった赤ちゃん顔によく認められる個々のパーツの特徴に基づいて知覚される→ベビースキーマ説が正しい

IV.日本人赤ちゃんのかわいさが高いと評価される顔の客観的特徴:日本人赤ちゃんのかわいい顔を作成

実験1:保護者から提供された生後6ヶ月の赤ちゃんの画像を材料として、200名の日本人のかわいさの評定から、顔のかわいさに関連するのは、顔の下半分にぱっちりとした目がある、顔が丸みを帯びている特徴であることが確認された

→得られたパターンはベビースキーマと一致した。

これらのパターンからかわいさを増した顔と減らした顔を作成し、インターネット調査で、より可愛いと感じる顔を選択し評定した。

図3. 90%の人が赤ちゃん顔のかわいさの違いを識別し、よりかわいい方を選んだ。若い男性は正答率が低かった。

結論:日本人の赤ちゃん顔のかわいさも、ベビースキーマ特徴に基づいて評価されていることが確認された。

また、赤ちゃん顔の「かわいさ」は、個人の好みとは別に、客観的な特徴として存在することを示した。

よって、かわいいロボットやイラスト作成には、パーツの配置を工夫するより、かわいいと感じられる個々の要素を組み合わせる方が良いとのことでした。

この結果は「日本版かわいい乳児顔データセット (Japanese Cute Infant Face [JCIF] dataset)」、インターネット上で公開されたとのことで、国内外で利用され、かわいいに関する研究の発展に期待するとのことでした。

*赤ちゃんの顔の「かわいい」は世界共通のようですね。逆さにしてもまた、誰が見ても赤ちゃんはかわいいわけです。

詳しくは、下記を参照してください。

関連リンク:大阪大学 ResOU ・大阪大学 ResOU

DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290433

参考URL

人間科学研究科教授入戸野 宏

No.20230811 「痒いとなぜかくのか」脳の仕組み

皆さんも「痒い」時、皮膚を「かきむしる」ことがあると思います。

「痒い」となぜ「かく」のでしょうか? 痒みが鎮まるから、そしてあのかいた後の心地良さ、快感---!。

でも「かきむしる」と皮膚に損傷を与え「痛み」を伴います。「かゆみ」と「痛み」は別々の感覚ですが、どこかに通っています。

なぜ、皮膚に「痛み」を加えると、痛みとは別の感覚である「痒み」が鎮まるのでしょう!

1.痒みとは何か

痒みは皮膚や目、口、喉などにある一部の粘膜で生じます。

医学的には、「痒み」は「かきたい衝動を引き起こす不快な皮膚の感覚」と定義されています。

よって、「かきむしり」(医学的には掻破行動という)を生じさせる感覚は全てかゆみに該当します。

一度痒みが生じると、それを鎮めるために、かきむしって皮膚を傷つけ、それが原因でさらに皮膚が痒くなるという悪循環が生じます。早期にこの悪循環を断ち切らないとかゆみが慢性化してしまいます。

2.痒みは生体の防御機構

かゆみの生理的な意義とはなんでしょうか。

本来、「痒み」とは皮膚についた虫などの外敵や異物を除去するため、ひっかきたくなるような不快な感覚を起こすのです。つまり、「ひっかく」というかきむしり行動は、虫などの異物を取り除くために必要な、重要な生体防御機能の1つで、異常を自分に知らせる警告です。かゆみを感じず、そのままにしておくと、皮膚は虫や外敵によって障害されてしまいます。

猿、犬、猫等の動物は足で体をかいて、ダニ等の害虫を取り除きます。

2.痒みは生体の防御機構

かゆみの生理的な意義とはなんでしょうか。

本来、「痒み」とは皮膚についた虫などの外敵や異物を除去するため、ひっかきたくなるような不快な感覚を起こすのです。つまり、「ひっかく」というかきむしり行動は、虫などの異物を取り除くために必要な、重要な生体防御機能の1つで、異常を自分に知らせる警告です。かゆみを感じず、そのままにしておくと、皮膚は虫や外敵によって障害されてしまいます。

猿、犬、猫等の動物は足で体をかいて、ダニ等の害虫を取り除きます。

3.「痛み」は「痒み」と別の感覚

痒みとよく似ているのが痛みという感覚です。かゆみも痛みもいずれも不快な感覚で、生体にとって不都合な状態や危機的状態が起きていることを脳に伝える役割を担っています。

「胃が痛い」ことはあっても「胃がかゆい」ということはありません。「痛み」は「痒み」とはそもそも「別の感覚」でそれぞれ別の神経によって脳に伝えられます。痒みのメカニズムについては未だに多くの謎が残されています。

4.なぜ、痒くなるのか:痒みの伝達路

例えば、皮膚の表面が刺激を受けたり、体の中で生じたアレルギー反応によってかゆみを起こす物質が放出されたりすると、

神経の末端がこれらの刺激を受け取って、その情報を脳へ伝え、脳が「痒み」として認識します。

5.なぜ、描くとかゆみが治まるのか。

痛みとかゆみは別の感覚なのに、皮膚に「痛み」を加えると「かゆみ」が鎮まるなんて、不思議ですよね。

それは、皮膚から脳へ痒い情報を伝える中継地点(脊髄)で、痛みの神経回路は痒みを伝える神経回路を抑制するからです。

すなわち、痒いところを引っ掻くと痛みの神経回路が活動し、それが痒みの神経回路の活動を鎮めるわけです。

*かくことで気持ちよい気分になるのは、かくという行動に報酬を与えている(脳内報酬系)のです。前回のブログ『「つい、食べ過ぎてしまう」脳の仕組み』で、食べて美味しいとという快感がもっと食べたくさせる』と同様に、痒いところをかくと快感なので、もっとかきたくなるわけです。

**また、アトピー性皮膚炎の患者さんでは「掻いても掻いてもかゆい」場合があります。この原因の一つに、「痛みによる鎮痒の仕組みの異常」が関係しているのではないかと推察されています。

6.神経活動にも影響される

痒みは、精神活動によっても抑制されます。

自宅でリラックスしていると無償に痒くなるのに、会社で働いている時や学校で勉強しているときは、不思議とかゆみを感じない。

これにも抑制系介在ニューロンが一役かっています。

仕事や勉強に集中している時は脳の交感神経が興奮し、ノルエピネフィリンという神経伝達物質が分泌され痒みが抑制されます。

7.痒みには2種類ある

1)皮膚に刺激があったから痒いと感じるもの

2)脳が痒いと感じたから皮膚が痒くなるものの2種類あります。

健常人でも、皮膚が特に刺激されたわけでもないのに無性に痒くなることが頻繁に起こります。特に皮膚には異常がないにも関わらず、心理的なストレスを受けると激しいかゆみを生じる方もいます。なぜかその詳細はわかっていません。

8.痒みを引き起こす物質:ヒスタミン

皮膚のなかにはヒスタミンを作る細胞があり、その代表が肥満細胞(ひまんさいぼう)です。皮膚に存在する肥満細胞が刺激されると、ヒスタミンを分泌します。

1)ヒスタミンが血管にはたらきかけると、皮膚が赤くはれます。

2)ヒスタミンが神経にはたらくと強い痒みを起こします。これが蕁麻疹(じんましん)です。

よって、かゆみの第一選択薬である抗ヒスタミン薬によってかゆみが鎮まります。

ヒスタミン以外の原因でかゆみが起こる場合は、抗ヒスタミン薬では効きにくいです。

ヒスタミンを分泌させる刺激

1)接触アレルギー:植物、金属、薬品、その他

2)食物アレルギー

3)虫刺され

4)温度変化

5)ストレス等

*詳細は、「人体最強の臓器 皮膚のふしぎ」著者:椛島健治、順天堂大学「環境医学研究所」参照

我慢できない痒み、ついついかいてしまいまいますが、

かくと何とも言えない気持ち良い快感(あー気持ちいい)、

なんだか、美味しいものを食べた時の快感と似てますよね。

食べること(食べて生きる)、かくこと(外敵から皮膚を守る)による報酬として快感が得られるのです。

でも、かきすぎるとキズになってしまいます、

まずは、冷水や氷で冷やしたり、スーとするメントール(キンカンやウナクール)でもかゆみが鎮まりますよ!

皮膚にはなんの刺激もないのに無償にかゆくなることがあります。

そんなときは心理的ストレスが原因かもしれません、大きく深呼吸して、すって・はいて、楽しいこと考えましょう!

No.20230630 「つい食べ過ぎてしまう」脳の仕組み

ダイエット中だから、イベントで大好きなあの服を着たいから、---食べ過ぎないように注意していたのに、美味しいお菓子を食べながらTVを見てたら、つい、つい、全部食べてしまった。という経験は誰しもあると思います。

なぜ、美味しいと、「つい、食べ過ぎてしまう」のでしょうか。

「おいしさの科学」「本当に役立つ栄養学」(著者:佐藤成美)の本に、この「美味しい物を食べたとき」の「快感」と「食べ過ぎてしまう」脳の仕組みについて興味深く書かれているので、ぜひ、皆さんにご紹介したいと思います。

I.「美味しい」と感じるその正体は

「美味しさ」とは、食べ物を食べた時、脳で引き起こされる感覚、「快感」です。

・人は、美味しさを感じることで、食べることに快感がもたらされることで、食欲がわき食べ続けることができ、生命を維持できます。

人は食べないと生きていけない。

・脳では、様々な部位に情報が伝わって、美味しいという感覚を生み出します。美味しさに主に関わるのは、

「思考の脳」と言われる大脳の外側をおおう「大脳皮質」と、「本能の脳」と言われる大脳の中心深くにある「大脳辺縁系」です。

人は、美味しく感じればもっと食べようとするし、そうでなければ、食べるのをやめます。

人類の歴史をさかのぼれば、食べることは命懸けの行為でした。食べ物を見分けるために人類はこの能力を身につけたのです。

II.味はシグナル

・人は体に必要なものは本能的に美味しく感じます。この美味しさを識別する役割をになっているのが味覚です。

味覚には、甘味・塩味・旨味・酸味・苦味の5味があります。甘味・塩味・旨みは美味しく感じます。酸味・苦味は嫌な味です。

・甘味(エネルギー源の糖)、塩味(生体調節に必要なミネラル)、うま味(タンパク質の元となるアミノ酸や核酸)は食経験のない

赤ちゃんでも美味しく感じます。これらは、人体に必要な栄養素の存在を知らせるシグナルだからです。

しかし、苦味(毒素の存在→毒のあるものは苦いものが多い)、酸味(腐敗→腐った物は酸っぱくなる)は危険のシグナルで美味しく感じません。

よって、赤ちゃんでも、甘味や旨みを口に入れると気持ちよさそうな表情をし、苦味や酸味は嫌がるのです。

人は本能的に人体に必要なものを美味しいと感じ、人体に害のあるものは美味しく感じない

III.「本能的な美味しさ」と「経験的な美味しさ」

・経験をかさねると、味覚が発達し、苦味や酸味を受け入れるようになり、コーヒーやビールが美味しくなります。

「本能的な美味しさ」とは、生まれながらに感じる共通なものであり、「経験的な美味しさ」とは、食経験を重ねることで感じ、人それぞれで基準が異なります。そして、美味しさの要因には、味・食感・香り・色・体調・環境・食文化など様々な要因があります。

IV.美味しさを感じる、脳の連携プレー

・食欲とは、生命維持のため、エネルギー源となる栄養素を取るための食行動をコントロールしているものです。脳の間脳にある

視床下部(自律神経の中枢:体温・睡眠等)には、摂食中枢と満腹中枢があり、摂食を調節しています。また、脳にはホルモンなどを介して体内の栄養状態が伝えられ、栄養が不足してれば、脳の摂食中枢が作用し空腹を感じます。十分栄養が摂取できていれば、満腹感を感じ、食べるのをやめます(恒常性の維持)。「食べたい」と思うのはどの動物でも共通で、生体は食べることによって心地よさや喜びを感じさせるようになっています。

美味しいと思う快感が、「もっと食べたい」という感覚を生じさせることで、私たちは生命を維持できる。

・「恒常性の維持」と「快感」という“脳内報酬系”は互いに複雑に関与しながら私たちの食行動をコントロールしています。

V.空腹は最高の調味料

・体重は、摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスの調節の情報で、体重を一定に保つことで、エネルギーのバランスを維持しています。生命を維持し体重を一定に保つため、エネルギー源になる栄養素を摂取するためのコントロールは間脳にある視床下部で行っています。自分で栄養の状態を実感することはできませんが、脳が感知していて、栄養を補給しなくてはならないということを空腹感でしらせてくれ、なにか食べようと行動します。

空腹であれば、より美味しさを感じ、空腹は最高の調味料と言われる所以です。

VI.もっと食べたい

・お腹がすいてなくても、好物があると食べてしまうという、美味しさの情報は、脳内報酬系に送られ、もっと食べたいと言う要求を生じさせます。この時働くのはドーパミンという神経伝達物質です。人を含め動物は本能的に感じる「気持ち良い」とか「快感」が重要な行動の動機付けになり、このような快感の仕組みを脳内報酬系といいます。

・要求が満たされたり、満たされることがわかったとき、脳内報酬系は活性化され、脳に快感を与える経路です。脳内報酬系は食行動を決める重要なシステムで、味覚の学習記憶とも関係があります。食べて美味しいと感じたことを脳は覚えていて、さらにもっと食べようと次の行動を引き起こします。脳は、自分の好きなものを見ただけでドーパミンを放出し、食欲をかきたてます。

一口食べると報酬系は更に活性化され、お腹がいっぱいでもつい好物を食べてしまうのは、この報酬系によるものです。

食べることは、「食べたい」から「食べる」、「美味しい」から「もっと食べる」のループの繰り返しなのです。

もし、食べることが苦痛だったら、食べ続けることができず、生命を維持できません。

そのため、「美味しさ」という快感が与えられているのです。

VII.甘いものは別腹

甘いとか美味しいと感じると、胃腸の働きには関係なく、脳自身が空腹感を生み出します。

・例えば、甘いと感じると又はその美味しさを想像するだけでも、βエンドルフィン(幸福感をもたらす脳内物質)やドーパミン(意欲をわかせる物質)という脳内物質が分泌されます。これらが分泌されると、オレキシンという摂食を刺激するホルモンが分泌され、消化器官の活動が活発になり(胃を広くし、別腹のスペースを作る)、食欲がわき、これが「甘いものは別腹」となる仕組みです。

VIII.なぜ食べ過ぎるのか、止まらない食欲のメカニズム

・肥満の要因は、食べ過ぎと運動不足です。

・猫の脳の視床下部を破壊すると摂食を制御できず食べ続けます。レプチンは脂肪細胞から分泌され、視床下部に作用し、この食欲を抑えます。

人や動物は、食べ過ぎて脂肪が増えると、レプチンの分泌量が増加し、視床下部にある摂食中枢に作用することで食欲を抑えます。

・肥満マウスでは正常なレプチンを作れないため、食欲を抑えられず太ります。肥満状態の人では、摂食は抑制されておらず、レプチンが効きにくい、即ち、レプチン抵抗性が起こります。PTPRJは(レプチン受容体に働く)、レプチンの働きを抑制します。

肥満になると、摂食中枢でPTPRJの量が増え、レプチンが多くてもレプチンが効きにくくなり、食欲を抑えきれず肥満になります。

肥満の人では、PTPRJをより多く産生することで、レプチンの働きが抑えられ、食欲が止まらなくなる悪循環に陥いる。

PTPRJの働きを抑える物質が見つかれば、肥満の治療薬につながるかもしれません。

終わり

美味しさを求める欲望はとどまることがありません。

今や、食品は栄養があって、美味しいのは当たり前となりました。

次は、健康につながる食品の機能性が注目されています。

*今回は、食べたものが体の中でエネルギーに変わる化学反応である「代謝」についてはふれていません。

食べたものは酵素によって分解されエネルギーに変換されますが、それらの過程は、体温、身体の体調、ストレス(脳と消化器は連動している)等に影響されます。食べた物が全てエネルギーになり、身体の構成成分になるわけではないので、実際は代謝を考慮しなければならない。

No.20230408 失敗を乗り越え努力できる脳の仕組み

私たちは仕事や勉強がうまくいかず、目標が達成できなかった時でも、それを乗り越えようと努力し続けることができます。この期待はずれを乗り越えるための“意欲を支える脳の仕組み”を京都大学の小川正晃先生らが動物(ラット)実験で証明しました。従来より、期待どうりうまくいくと、脳内のドーパミンの放出量は増えますが、期待が外れると減ると考えられていました。しかし、この役割では、期待はずれを乗り越える能力の説明ができませんでした。この意欲を支える脳の仕組みは、意欲の異常が深く関与するうつ病や依存性等の精神・神経疾患の新たな解明や治療法の開発につながると期待されています。

1.意欲を支える脳の仕組み

受験や就職試験、昇級試験、試合等一生懸命勉強して合格したり、仕事で成功したりすると、脳内のドーパミン細胞の活動が増しドーパミン放出量が増えて(脳内報酬系の活性化)、嬉しいと感じ、幸せな気持ちになります。反対に目標が達成できないとドーパミン放出量も減り、がっかりまします。しかし、私たちはその悲しみ、落ち込みを乗り越えて、来年の受験のために勉強したり、新しい仕事に挑戦したりと、再度挑戦することができます。

京大研究グループは「期待はずれに対して活性が増すようなドーパミン細胞」が存在すると仮説を立てて研究し、「期待はずれが生じた直後に活動が増すドーパミン細胞」を発見しました。

2.研究方法と結果

・得られるかどうかが不確実な報酬(甘い水)を、ラットが自分から(能動的に)求め続けるように訓練した。

・その結果、ラットはたまたまその報酬が得られずに「期待外れ」が生じても、その後に次の報酬獲得に向けて行動を切り替えることができた。(下図、動課題)

・ドーパミンが増加する細胞は、中脳にあるドーパミン細胞の約半数程度という高い割合で見つかった。

・最新のドーパミン量計測法で、そのドーパミン細胞がある脳の部位で、期待外れが生じた直後にドーパミン量が増加することを見出した。

・さらに光遺伝学法という方法を用いて、期待外れが生じる瞬間に、ドーパミン神経回路の活動を人工的に刺激すると、期待外れを乗り越える行動を駆動することができた。

・以上の結果より、京大研究グループは、期待外れを乗り越える機能を支える新しいドーパミン神経細胞とその神経回路を明らかにした。

この研究を行なった小川先生らのコメントに大変感動しましたので、下記にそのまま掲載します。

3.この研究に携わった研究者のコメント:

本研究の完成という目標に向け、まさしく「期待外れを乗り越える」必要がある状況が、多々ありました。 「途中で諦めてしまっては私たちが見出したドーパミン細胞に対して申し訳ない」という冗談を言いながら、それを乗り越えられるように頑張ってきました。じっくりと年月をかけ、思う存分、納得のいく研究を行える贅沢な環境を与えてくださった、全ての皆様に、深く感謝申し上げます(小川)

(バンダナ先生のコメント:名も知れぬ小さな貧しい研究所で、ドーパミンのおかげで、目標に向かって諦めずに細々と頑張っている研究者もいます。)

4. バンダナ先生から、 “失敗した人、挫折した人、願いが叶わなかった人たちへ”

みなさんも、失敗しても諦めずに頑張ってください。

私たちは、失敗(期待はずれ)を乗り越えるドーパミン細胞を持っているのですから。

でも、それを使うか使わないかは、みなさん次第です!

参考:ドーパミンについて

1)神経伝達物質(神経と神経の情報を伝える物質)の1つです。

ドーパミンは快楽物質、幸せホルモンなどとも呼ばれて、楽しいことをしている時や目標を達成したとき、褒められたときなどに分泌されます。 やる気を出してくれる役割もあります。 ある行為でドーパミンが放出されて幸福感を得ると、脳がそれを学習して、再びその行為をしたくなることもあります。 また、Noさらに大きな幸福感を得ようとして努力をするようになります

2)ドーパミンが増えると

「ドーパミン」という神経伝達物質によってやる気がもたらされています。また、やる気や幸福感だけではなく、多くの生命活動、

特に、感情や、意欲、思考などの心の機能にも大きく関与しています

3)ドーパミンが不足すると

ドーパミン神経が減ると体が動きにくくなり、ふるえが起こったりします。 ドーパミン神経細胞が減少しドーパミンの量が減る理由は

よくわかっていません。パーキンソン病ではドーパミンが減少します。

No.20221113 赤ちゃんを泣き止ませ寝かしつけるにはWalkとSit

赤ちゃんが泣き止まない、なかなか寝付かないと困っているママ、パパ

そして孫の赤ちゃんの世話を頼まれたおばあちゃん、おじいちゃん、朗報です!

科学的根拠に基づいた赤ちゃんの泣き止みと寝かしつけの方法が報告されました(理科学研究所:大村・黒田らの国際共同研究グループ) 。2022/9/14理研プレスリリース「赤ちゃんの泣き止みと寝かしつけの科学」を紹介します。

赤ちゃんの寝顔は本当に可愛くて、見てるだけで心も和みますが、 泣き出して抱っこしてあやしてもミルクあげても泣き止まない、やっと泣き止んだと思ってベットに寝かすとまた泣き出す、この繰り返しでお母さんも疲れてしまい、何日も続けばかわいい我が子でもストレスになります。まずは、困ってるお母さんのために結論から

赤ちゃんを効果的に泣き止ませ寝かしつける方法

動きと抱っこの組み合わせ:生後7カ月以下の赤ちゃん21人とその母親の協力を得て実施

問題1.母親が抱っこして歩くことで泣きが減っても、30秒だと歩くのをやめると赤ちゃんはまた泣き始めた。

問題2.抱っこ歩きで赤ちゃんが眠った後も、ベッドに置くと1/3の赤ちゃんは起きてしまう

・そこで、赤ちゃんの状態を心電図と心拍数を測定

・赤ちゃんの心拍数の変化→赤ちゃんの睡眠や覚醒状態を制御する自立神経の活動状態を反映する

結果:1 .寝続けていた2/3の赤ちゃんは、ベッドで寝たほうが抱っこで寝るより、より深い眠りに入った。

問題3.抱っこ歩き5分後、なぜ眠り始めから5~8分座って待ってベッドに置くのか

・眠ってから5分以内にベッドに置かれた場合には、置く途中で目を開けたり、声をだしたり、とかなり起きかける。

・眠ってすぐの睡眠は「ステージ1睡眠」と呼ばれ、眠りが浅くちょっとした物音でも起きてしまう。

・「ステージ1睡眠」の長さが、赤ちゃんでは、平均8分だった。

結果

赤ちゃんが眠り始めてから、5~8分間松と、より深い睡眠に入り、赤ちゃんが起きにくい

抱っこ歩きの注意

・歩く場所は:つまずきやすいものがないたいらなところ、

・抱っこは:手でも、抱っこひも、おんぶひも、使っても良いが、グラグラしないよう赤ちゃんの体と頭を自分の体に付けて支える。

・歩き始めたら急に向きを変えたり不必要に立ち止まったりせず、一定のペースで淡々と5分間ほど歩く。

・5~10分間歩いても赤ちゃんが全く泣き止まない→いつもと違ったところはないが観察する→病気で体の具合が悪い?

そのほかの注意

・育児方法は文化により様々である。

・5分間の輸送(抱っこ歩き)は、今泣いてる赤ちゃんを泣き止ませる即時効果があるが、

普段の育児方法を代替えするものではなく、旅行や親の不在等普段と異なる状況で赤ちゃんが眠いのに寝付けなく、ぐずっている場合に役立つ

上記の資料は、全て2022年9月14日理研のプレスリリースから引用しています。

詳しくは、赤ちゃんの泣きやみと寝かしつけの科学 | 理化学研究所 (riken.jp) を参照ください

バンダナ先生の懐古

バンダナ先生の子供たちは、赤ちゃんの時、夜泣きもなかったのですが、時々ぐずって抱っこしてないと寝付かず、寝たと思って

ベッドに置くとすぐ泣き出し、また抱っこしてベットに置く、と何度も繰り返し、結局一晩中抱っこしていたこともありました。

赤ちゃんが泣くと本能的に母親は抱っこ歩き(輸送)をしますが、“寝てから5~8分間座って待ってからベッドに置く”を知らなかった。あの時『8分待つ』を知っていたらと思います(深夜の8分間は結構長くて短い)。

そして赤ちゃんはベットに置かれる時、抱っこされたお母さんの心臓の音で安心してたのが、お母さんから離れるまさにその時

(不安を感じるのか)、心拍数が高まり赤ちゃんは覚醒しやすくなるのだと思います。これこそ、赤ちゃんとお母さんの絆だと思います。

子供から、待つこと・忍耐を学びました。お母さんは、子供から色々学び、強くなっていきます。

そして時々、子供をしっかり抱きしめて絆を確かめましょう。

赤ちゃんをお持ちのお母さん、赤ちゃんが泣いて寝付かないときは、

5分間の抱っこ歩き(Walk)と、寝入ってから8分間座って待って(Sit)からベッドに赤ちゃんを置いてください。

(この論文ではSitとなっていますが、バンダナ先生としては、SitよりWaitが似合ってると思います。)

大丈夫、頑張れ! お母さん!!

頑張るお母さんに「やったねグリーン缶バッチ」をプレゼントします。

HPのお問い合わせから申し込んでください。

No.20221103 氷が食べたい!

氷が食べたい程暑くもないのに、無性に氷が食べたくなり、毎日たくさん氷を食べる人。

これは、単なる、氷好き、氷を食べる癖、ではなくて「氷食症」という病気かもしれません。

先日、アイスコーヒーの氷をカリコリ食べている人を見かけました。実は、バンダナ先生も若い頃、同じように、コーヒーやジュースに入っている氷を(みんなは残すのに)、カリコリ音を立てて食べていました。氷を見ると、口の中で氷を溶かすのではなく、なんともカリコリと噛んで食べたくなるんです。ちょっと、行儀悪いかなと思う間もなく、食べたくなるんです。コップのガラスを食べるわけではなく、氷もコーヒー代金に入っているのだから違法行為ではありません。ただ、人前で、氷をカリコリすると一気に注目を集めます。同僚から、「先生、貧血じゃないですか?」と聞かれ、「そうかもね」といい加減に答えていました。なんといってもその頃は、貧血よりも金欠の方が心配でしたから。後から、鉄欠乏性貧血(女性の場合、生理で鉄が不足しやすいく貧血になりやすい)になると氷を食べたくなるのだとわかりました。

貧血と金欠はよく似ている、両方重なると結構、やばい!(ダジャレも入ってる)

貧血は体内の酸素不足(酸欠)で体の全細胞の呼吸ができない(個人的影響)。

金欠は日常生活のお金不足で生活ができない(社会的影響)。

生き物のエネルギー(通貨)と言われるATPは酸素がないと作れず生きていけない、お金(通貨)がないと生活できず生きていけない→どちらも生きていく上で必須。「金欠」は病気ではありません。

「無性に氷を食べたくなって密かに悩んでいる人」、「ちょっと氷食べ過ぎかもという人」へ(女性が多い)、その原因と治療法を知って安心してください。

「氷食症」とは、

氷食症は名前のとおり、季節を問わず氷を食べたくなる病気です。通常食べることない栄養のないもの(土、泥、髪の毛、チョークなど)を無性に食べたくなる「異食症」の1つです。

氷食症の定義:

あいまいですが、1日に製氷機一皿以上の氷をカリカリ噛み砕いて、毎日食べる状態が2ヶ月以上続きます。

氷食症の症状:

・氷を多く食べるので、体を冷やし、胃腸を悪くしたり、お腹を下したりします。

・氷食症は高い確率で鉄欠乏を伴うので、鉄欠乏症状(持久力の低下、記憶力の低下、寝起き寝つきの悪さ、食欲低下など)や、貧血症状(顔色不良、動悸、息切れなど)を伴うことが多いです。

・女性に多く、特に思春期や妊婦、授乳婦に見られやすく、近年では、約2割の女性が氷食症を発症していると言われています。特に、月経過多や妊娠、吸収不良、偏食・ダイエットなどによって鉄分が不足しがちなので、氷食症になりやすい。

・男性の氷食症は注意! 女性は生理が原因で鉄不足になることがほとんどですが、男性で氷食症になる人は、胃腸から出血して鉄欠乏を起こすケースもあるので注意。

・日本おいては、鉄欠乏性貧血では、氷食症以外の異食症の症状が現れることは極めて稀と言われています。

・氷食症は、同じ貧血でも鉄欠乏性貧血にのみ見られます。

しかし、氷食症において、貧血は必須条件ではなく、強いストレスによることもある。

また、貧血だからといって、必ず氷食症になるわけではない。

鉄欠乏性貧血になるとなぜ氷を食べたくなるのか!

原因はよくわかっていません。仮説としては、

1.貧血に伴う口腔内の炎症を抑えようとするため

2.貧血で自律神経がうまく働かないことで体温調節が出来ず、口の中の温度が上がったのを冷まそうとしている

3.口腔粘膜や味蕾の変化によるもの

4.氷を噛むことで反射的に脳の血流を増加させようとしている

5.強い精神的ストレスや脅迫観念による

治療法:鉄の補給を適切に行う。

1.鉄剤の注射治療:2~4回の注射で症状が消える人が大半。貧血が改善するより早いタイミングで消失するようです(あびこ内科外科大橋クリニックより)。

2.鉄剤の服用:鉄分の錠剤を1ヶ月程度服用すれば、体内の鉄分が増え、氷食症も改善する。

3.食生活の改善:鉄分が多い食材(ほうれん草、ひじき、レバー、卵黄など)を摂ると、早ければ1ヶ月程度で改善する。

4.鉄分は吸収率の低い栄養素なので、身体への吸収率の良い「ヘム鉄」で摂るとよい。

ヘム鉄は、豚レバー、鶏レバー、あさり、かつおなどの動物性食品(赤身の肉・魚)に多く含まれる

5.対症療法として:氷の多食による体温低下、冷えおよび氷食症の原因の1つである

ストレス予防のためにもHSP入浴法(HP参照)を実施する

付録

貧血のいろいろ:日本人に最も多いタイプは、鉄不足で起こる「鉄欠乏性貧血」(約90%)

貧血とは:赤血球に結合する酸素の量が、体が必要とする酸素の必要量に対して不十分な病態です

貧血の症状:疲れやすい、手足が冷える、頭痛、注意力散漫、耳鳴り、めまい、動悸、息切れ等。

1. 鉄欠乏性貧血:

鉄摂取量の不足、過剰な鉄損失、鉄の吸収阻害などが原因でヘモグロビン(Hb)の主な材料である鉄が不足し、Hbが作られなくなるために起こる貧血。Hbは赤血球の中にあり、全身に酸素を運搬する役割を果たしているので、Hbが不足することで十分な酸素が行き渡らず貧血症状が現れる。

貧血症状以外に鉄欠乏性貧血特有の症状としてスプーン状爪、舌炎、口角炎、そして異食症などが知られている。

2.再生不良性貧血:骨髄で造られる赤血球、白血球、血小板のすべての血球が減ってしまう病気。

3.悪性貧血(巨赤芽球性貧血):ビタミンB12や葉酸の欠乏で起こる。

4.溶血性貧血:赤血球の寿命よりも赤血球膜が早く壊れて起こる。

5. 腎性貧血:腎障害で赤血球を作る時の因子(エリスロポエチン)が腎臓で作れない。

6.慢性疾患に伴う二次性貧血:慢性感染症、慢性炎症、悪性腫瘍などによる炎症性の貧血。

7.その他:加齢による生体機能低下で起きる老人性貧血、亜鉛や銅などの微量栄養素不足による貧血等。

バンダナ先生からコメント

一般に貧血は死ぬほどの病気ではありませんが、ヘモグロビンHb(正常値:男14、女12g/dl)が10以下になると、体がえらい、だるい、しんどい、ふらつき、めまい(いわゆる倦怠感)が起こるので自分は重病人だと思ってしまいます。バンダナ先生もHb8の時は階段を登るのもえらく、すぐ疲れて息切れし、もう死んじゃうのではと内心思いました(バンダナ先生は人前では大きなこと言うのですが、結構気が小さい)。鉄剤の服用で改善しました。

特にがん患者さんは、抗がん剤・放射線・手術等のがん治療で赤血球が減少し貧血になることが多いので、検査値の赤血球(WBC)、ヘモグロビン(Hb)が低い場合(Lや↓の印)を確認してください。つい、疲労感、倦怠感が増すとがんが進行したのではと思いがちですが、貧血による酸素不足が原因のこともあります。

「異食症」

食べものではないものの摂食を1カ月以上にわたり続けている場合に、異食症と診断される。

例としては、氷、土、毛髪、チョークなどで、氷食症、土食症、食毛症という個別の症状名がつけられている。

異食症の原因:脳への酸素不足により、満腹中枢障害や体温調節障害が起こるためと考えられている。 極度の精神的ストレスが原因のことがある。

ストレスによりセロトニン不足となり、感情や欲求が抑制できなくなるのが一因と言われている。

貧血ねずみも氷をかじる(実験) (Science,Vol169:p1334-1336,1970年)

方法1.ねずみから脱血して貧血ねずみにする。

方法2.氷でも水でも好きな方から水分を取れるようにする。

結果1正常ねずみは、45%の水分を氷から摂る。

結果2.貧血ねずみは、96%の水分を氷から摂る。

結果3.貧血ねずみは、氷を舐めるより、かじることが多かった。

結果4.貧血が改善したねずみは、氷には見向きもしなかった。

結論. ねずみも貧血で氷食症になる

貧血の人、足がむずむずしませんか→最近の報告では、鉄欠乏貧血の患者さんはむずむず脚症候群を合併するようです。

氷食症では、身体が冷えるとともに、その原因は貧血とストレスです。

よって、氷食症の人には冷え対策とストレス予防に、ぜひ、HSP入浴法(HP参照)をおすすめします。

寒くなってきました。体の芯まで温まり、免疫を高め、ストレスから私たちを守るHSP入浴法でこの冬を乗り切ろう!!

(結構、良いオチだ!)

No.20220730 木もおならする?

“木”も“おなら”をするのか?とびっくりするような記事「木の中にガスパイプライン?―ガス漏れの場所を特定せよ!―」が京都大学の「最新の研究成果」に20220715に公開され、朝日新聞デジタル20220716にも掲載されました。今までのブログでも“おなら” “ウンコ” “オシッコ”と扱ってきたバンダナ先生としても大変興味あるテーマなので、皆さんにもぜひお知らせします。

詳細は、高橋けんし 生存圏研究所准教授、坂部綾香 白眉センター

特定助教、東若菜 神戸大学助教、伊藤雅之 兵庫県立大学准教授

らの研究グループの研究成果は国際学術誌「New Phytologist」にオンライン掲載

(https://doi.org/10.1111/nph.18283)

メタンは二酸化炭素に次ぐ地球温暖化に及ぼす影響が大きい温室効果ガスであり、その地球温暖化への寄与は同じ量の二酸化炭素の28倍と言われています。

近年、湿地に自生する樹木から、これまで知られていなかったほどの大量のメタンが空気中へと放出されているという報告がなされ、植物学や気候科学の分野で大きな論争が巻き起こっています。

I.本当に樹木からメタン(おならの成分)が出ているのか?

出ているならば、どのようなメカニズムなのか?

高橋けんし研究グループの先進技術とクリオ操作型電子顕微鏡を用いての調査結果

1)湿地性樹木のハンノキの幹から大量のメタンが放出されてることを突き止めた。

2)春から秋にかけての葉っぱがついている着葉期間には、メタンの放出量が昼間に増え、夜間に減るという、

季節変化や日内変化を示すことも明らかにした。

3)ハンノキの根の細胞や細胞組織の間に、水が無いミクロな“間隙”(細いガス管)を発見した。

メタンガスが輸送される道筋の1つと考えられる

II. メタンの発生源

1. 人為起源:家畜の牛のげっぷや石炭採掘、ごみの埋め立て処分場など

2. 自然起源:湿地では地中の微生物がつくったメタンが直接地表から放出されるルートのほか、最近は今回の

ような樹木を経由した放出の報告もある。

自然起源のメタンの放出源や量、大気濃度の変動のしくみはまだ詳しくわかっていない。これまで見過ごされてきた放出ルートや量を正確に推定することは、メタンの削減対策を定める上で重要な情報となる。なお、メタンは、主に大気中のOHラジカル(ラジカルとは非常に反応性が高く不安定な分子のこと)と反応し消失する。

III.メタン削減

No.20190627 「おならとゲップの別れ道」にも記載しましたように、牛1頭がゲップやおならとして放出する

メタンガス量は、160~320L/日。また、世界中の牛が出すメタンは二酸化炭素に換算すると全温室効果ガス

の約4%を占めると言われている。

メタン削減に対する対策

1)牛が放出するメタンガスを待機に排出する前に抽出してエネルギー的に有効利用するこころみが、アルゼンチンの農業技術国立研究所で行われている。

2)カシューナッツ殻液(ナッツを包んでいる殻を搾取した液)を配合した飼料を使用

牛は人間が消化することのできない牧草を、エネルギーに変えることができる。それを可能にしているのが、牛の一番目の胃である

ルーメン、そしてルーメン内に生息する微生物が飼料を発行する過程でメタンが発生する。

→カシューナッツ殻液の有効成分がメタンを発生する菌を抑制する→メタンガスは抑制、牛のエネルギ-を生み出す菌は増加

3)メタン発酵とバイオガス生産システムの利用(農林水産省等)

生ゴミ・食品残渣、家畜排泄物をメタン発酵させ、エネルギー電力として、液肥料として利用する。

Ⅳ.木は酸素も排出する

私達は草を食べても消化できない、

牛は草を食べてエネルギーを作り、牛乳・牛肉を提供してくれる。

牛肉うまい!牛乳おいしい!緑大好き!

樹木や家畜の飼育過程から出るメタンを上手く有効利用して、人も牛も樹木も共存していきたい。

No.20220415 ダイヤモンド と 鉛筆

1. ダイヤと鉛筆の価値観(図1)

“ダイヤモンド(ダイヤ)と鉛筆、好きな方を選んでくださいと言われたら”、どちらを選びますか1 (1.好きなほう)。

“ダイヤモンドも鉛筆もどちらも1個1000円です、同じ価値だとしたら”、どちらを選びますか2 (2.同じ価値)。

図1は、バンダナ先生の近隣の人たち22名の1 、2 へのアンケート結果です。

当然、1 ならダイヤでしょうと思いきや、約25%は鉛筆を選び、鉛筆を選んだ人の殆どは60歳以上の高齢者。

2のどちらも価値は同じとなると、どちらも50%と同じ。

60歳で分けると(各11名)、60歳以下で 1 でダイヤを選んだ10代を含めた若者達は、

価値が同じ2 でもダイヤを選ぶ。同じ価値とわかっててもダイヤがいい。

60歳以上では1 ではダイヤと鉛筆は半々、価値が同じとなると殆どが鉛筆を選ぶ。

価値が同じ2 では、60歳以上と以下でダイヤと鉛筆が逆転する。

若者と高齢者の価値観が全く違う、興味ある結果だ!!

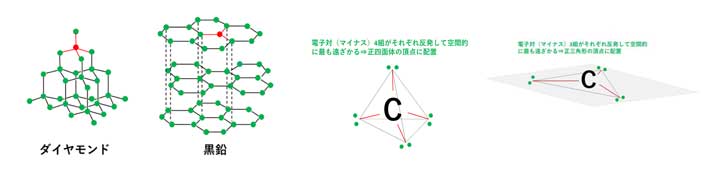

2.ダイヤと黒鉛(鉛筆の芯)の違い

ダイヤと鉛筆の芯(黒鉛)は、見た目も価値も全く違いますが、実は、どちらも炭素(C)だけでできており、成分的には全く同じものです。このように、同じ元素からなる性質や構造の異なる単体が2種以上存在するものを同素体と言う。ダイヤと黒鉛(鉛筆の芯)は、同素体で炭素だけからできていて、図2のように炭素(緑)の並び方が違うだけなのです。ちなみに、炭素は4本の結合の手(荷電子)を持っている。

2-1ダイヤ

ダイヤは金剛石とも呼ばれ、炭素は4本の結合すべてを最大限に遠ざける図2-3のように正四面体の頂点の方向に配置され、立体的で巨大な構造図2-1を形成する。また、結合自体が非常に強いため極めて硬い。

ダイヤは4個すべてを結合に使っているため、電気を導かず、電気伝導性はない。

2-2.黒鉛(グラファイト:鉛筆の芯)

黒鉛(グラファイト)では、3本の結合すべてを最大限に遠ざける図2-4のように正三角形の頂点の方向に配置され、網目状の平面構造図2-2を作る。また、その平面同士が非常に弱い力で結合し形成されているので、薄くはがれやすく柔らかい。

黒鉛は価電子4個のうち3個を結合に使い、残り1個の電子は自由に移動できるため、電気をよく導き、電気伝導性がある。

3.宝石の王様・ダイヤはなぜすごいのか?

3-1 ダイヤが高価なのは:ダイヤの国際マーケットを支配するデビアス社の商業戦略が功を奏した。

宝石の王様ダイヤの宣伝に、デビアス社はその美しさではなく、無色透明=純潔のシンボル、硬さ=永遠の、両者を合わせダイヤ=永遠の愛として宣伝「ダイヤモンドは永遠の輝き」した。これがダイヤの希少価値よりもダイヤへの憧れで女性の心を虜にし、世界中の婚約指輪(売る人が少ない)の殆どがダイヤとなった。

3-2 史上最大のダイヤは

1905年南アフリカの鉱山で発見されたカリナン原石(3106カラット、620g、体積180ml)で、これをカットした1番目530カラットで王笏(杖 )の頭に付けられ、2番目が320カラットは大英帝国の王冠に付けられている。

3-3 ダイヤは供給過剰?

2011年、全世界のダイヤ生産量は1億3500カラット、27トン、推定埋蔵量は数兆カラットと言われており、希少価値はガラス並み?とも。なぜ、ダイヤの価格が下がらないのか:デビアス社が買い支えているから?

3-4.合成ダイヤ

1984年、最初にダイヤの合成に成功。 2015年では、150億カラットに達し、天然ダイヤの代替えとして需要も増加。殆どが工業用に使われる。

4. 黒鉛:黒い鉛ではない、炭素からできている。

黒鉛の4大特性は、熱耐性、潤滑性、熱・電気伝導性、化学安定性

黒鉛は層状の結晶構造が発達した炭素で、別名石墨とも呼ばれている。4つの特徴を生かした黒鉛製品は、あらゆる産業界に様々な場所で応用されているが、一般の人の目にとまることは殆どない。また、構造的に色々な波長の光を吸収するので、色は黒く見える。

4-1鉛筆の芯:なぜ鉛筆で字が書けるのか

黒鉛は層状構造をしていて層間が滑りやすく、高い潤滑性があり、少しの力で1つの層がほかの層(紙)に対し滑るので、これが筆記時の滑らかさを与える。即ち、鉛筆で字が書けるのは黒鉛の層がずれながら紙に残っていくから。

4-2 鉛筆の歴史

1564年黒鉛が発見され、それを棒状にして使っていた。1795年仏のコンテ氏が黒鉛と粘土を混合する方法を発明し現在の鉛筆の芯の基礎となった。日本で最古の鉛筆は、徳川家康に献上され使われた(久能山の東照宮に保存)と言われている。

4-3 鉛筆の筆記距離

鉛筆1本(HB)で書くことができる筆記距離は約50㎞です。

4-4 鉛筆はなぜ6角形なのか

鉛筆を持つ時は3本指(親指、人差し指、中指)なので、その倍数が正しく握れるとされている。また、ころがり止めでもある。

*色鉛筆に丸軸が多いのは広い面を塗る場合に芯の片側だけが減らないように軸を回しながら使いやすいから。

4-5 なぜ消しゴムで文字が消せるのか

1770年、英国化学者プリーストリー氏が天然ゴムで鉛筆の字が消せる事を発見。

塩化ビニルを原料としたプラスチック消しゴムは1950年代に登場。

紙に付着している力よりも強い力(消しゴムの表面の力)で引っ張ると黒鉛の粉はすぐに紙から剥がれ、消しゴムに付く。消した後は消しゴムの表面は吸い取った黒鉛で真っ黒になり、消しクズとなって捨てられる。

*押さえている手の親指と人差し指で三角形を作り、その中で優しく擦ると、紙を痛めずに消せる。

*色鉛筆が消しゴムで消えにくいのは、色鉛筆の芯の成分が油性だから。

4-6 消しゴム付き鉛筆の発明

1858年米国ハイマン・リップマン氏が、鉛筆に消しゴムをセットすることを思いついた。

5 フラーレン:炭素原子からなるクラスターの総称、天然にはきわめて希に存在

あまり知られていないがちょっと変わった炭素の同素体にフラーレンがある。数十個の炭素原子からなる構造を単位とする炭素の同位体で、1985年最初に発見されたフラーレン(1996年度のノーベル化学賞受賞)は、炭素原子60個で構成されるサッカーボール状のような構造を持ったC60フラーレンです。フラーレンは物理的に極めて安定で、水や有機溶媒に溶けにくい性質を持つが、化学反応性に富み、様々な分野での最先端の機能性素材として注目されている。

6. 炭素:元素記号"C"、原子番号"6"

6-1 他の元素との"結合の手"が4本あり、さまざまな化合物をつくるのが特長

炭素は地球上で多様な状態を示している(炭素循環)。炭素は地殻、海洋、生物圏、大気圏を循環しており、年間の移動量は約2,000億トンと見積もられている。炭素の特性は他の元素と結びついて化合物を作ること。これまでに天然に発見されたものと人工的に作り出した化合物の数は7,000万を超えるといわれているが、その約8割は炭素化合物である。

6-2 炭素は全ての生物の構成材料

炭素-炭素結合で有機物の基本骨格をつくり、すべての生物の構成材料となる。人体を構成する元素の約18%が炭素といわれている。蛋白質、脂質、炭水化物に含まれる原子の過半数が炭素である。光合成や呼吸など生命活動全般で重要な役割を担っている。

6-3 炭素は地球には少ない。

炭素Cは宇宙全体(原子数比)では4番目に多いが、地球全体ではランク外に少ない。また、地表での炭素の重量比も0.08%にすぎないため、生命は自然界にあるわずかな炭素をかき集めてかろうじて成立している、炭素は重要な元素である。

参考:「炭素はすごい」斎藤勝裕著、Tombow「文具の豆3」

あとがき

バンダナ先生としては、貴金属類にあまり興味がないので、1、2ともに大好きな鉛筆を選びました。ダイヤは無くても平気ですが、鉛筆がないと困ります。特に、消しゴムつき鉛筆が好きです。

このブログでもおわかりのように、価値観というのは世間的に作られたものが多く(ダイヤの宣伝文句のように)、世間に刷り込まれていきます。人人に価値観は異なって構いません。また、時代とともに価値観も変わります。

しかし、人は、自分の価値観や考えに合った情報ばかりを集め、合わない情報を排除し、自分が正しいと正当化します。

時々、自分に合わない、反対意見も参考にする心のゆとりを持ちたいものです。

高齢者諸君、つい頑固になり、自分の価値観を人(若者)に押し付けがちですが、気をつけましょう。

若者諸君、君たちもいずれ高齢者です。目の前の高齢者は、君たちの未来です。

高齢者に対する思いやりは、未来の高齢者である君たちへの優しさです。

No.20220211 静電気と人体

冬になると、衣服の脱着、車のドアやドアノブに触れた時など「静電気のパチッ」はとても不快ですよね、結構、痛みを感じるくらい(約3KV)の電撃を受けることもあります。私達の身のまわりのものは+や-の電気を持っています。もちろん私達の人体も。そこで今回は、静電気と私たち体のかかわりについて解説したいと思います。

1.普通の電気と静電気の違い

そもそも家庭で使っている電気と静電気はどう違うのか。

電灯をつけたり、機械を動かしたりする電気はエネルギー、

すなわち力で電力と言われるもので、中学で習った電流(A)アンペアx電圧(V)ボルト=電力(W)ワット。そして、家庭で使っている電気は、動電気と言って、常に流れていて溜まることはありません(常に流れているのでコンセントからいつでも取れる)。

静電気は、物と物の摩擦・接触によって発生する電気のことで、帯電(溜まっている状態)したまま動かないので静電気です。静電気は普通の電気の1/1000~1/10000程度しかありません(一瞬しか持たない)。また、静電気は絶縁体の中で次第に電気が溜まる性質があります。静電気はどんなに蓄えておいても、使うときには一瞬でなくなってしまいます。

*絶縁体:プラスチック、ゴムなどの電気を通しにくい物

*導電体:鉄や同など電気を通しやすい物

*静電気では、電気量が非常に少ないので、一瞬、電流が流れるだけで電化製品には利用できません。

よって、持続的に電気が流れ続けるようにと電池が開発されました(最初に作られたのが、ボルタ電池)。

*ちなみに雷は、雲に溜まった静電気が、空気中を一気に流れる自然現象です。

2. 静電気の基礎知識

2-1.静電気はマイナスの電気の移動で生じる

私達の周りにある色々な物、プラスチック、繊維、金属などその素材は様々ですが、全て電気を持っています。人も同じです。

図1-1 どんなものでも+と-の電気を持っており、普通は+と-の電気を同じ数だけ持っており、バランスが取れている。

電気的に中性な状態である。

図1-2 異なる2つの物が衝突(摩擦・接触・剥離)すると。

図1-3 -を引っ張る力が強い方に-の電気が引っ張られ移動する。衝突してバランスが崩れ、どちらかが+に帯電し、もう一方が-に帯電し、静電気を帯びている状態です。

このように、静電気は-の電気の移動で生じ、静電気には+の静電気(A)とーの静電気(B)が存在します。

静電気が+に帯電するか、-に帯電するかは、すり合わせる物の組み合わせに左右されます。

静電気を帯びると、電気的にバランスが悪くなり良い状態に戻ろうとして、-を引っ張る力が強い方に、-の電気が移動します。

図2には、どのような物が、どの程度+または、-に帯電しやすいかをを示した帯電列です。

2-2.静電気の「バチッ」の正体

+に帯電したものとーに帯電したものが近づくと、-に帯電したもののーの電気は、バランスを取り戻そうと、+に帯電した側に戻ります。すなわち、-に帯電した物のマイナスの電気が+に帯電した物に戻る動きを放電(ーの電気の放出)といい、物と物の間に電流が流れ、「パチッ」と電撃をうけます。

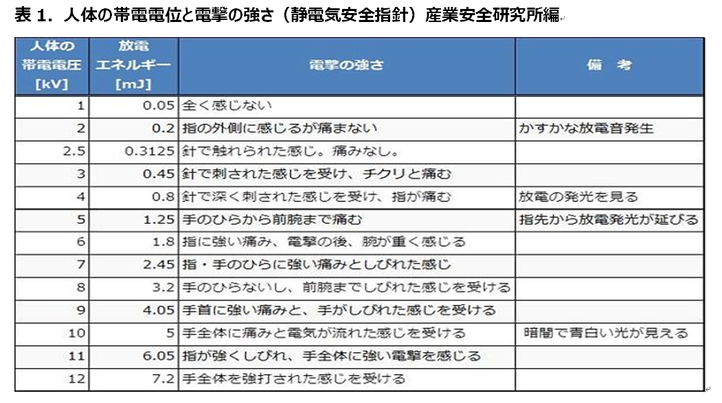

表1.に人体への電撃電位と電撃の強さを示します。

静電気の電圧が大きいほど、移動する静電気量が大きくなり電撃の痛み「パチッ」が強くなります。

図3. ドアノブ(導電体)が-に帯電していて、自分が+に帯電している場合

ドアノブのーの電気が自分の手(人間は+に帯電しやすい)に流れ込んで放電がおこり、感電(身体に電気が触れる)し、「パチッ」と痛みを感じます。

ドアノブは電気を通す物質(導電体)なので、人体に溜まっていた静電気はドアノブに流れます。

静電気をゆっくり逃がす木やコンクリート、壁、ドアノブカバーに触れて放電してからドアノブに触る(2-5参照)と、パチッを避けれます。

図4. 髪の毛と下敷き(絶縁体)の静電気

髪の毛と下敷きはそのままでは静電気は発生しません。

しかし、髪の毛と下敷きをこすり合わせると、髪の毛(+に帯電)が下敷き(ーに帯電)にくっついて立ち上がり、静電気が発生します。

しかし、下敷きを手に持っても「パチッ」と放電しません。

下敷きは電気を通さない物質(絶縁体)なので、下敷きに溜まった静電気が人に移動することができないからです。

髪の静電気予防にはトリートメントの使用が効果的(バンダナ先生みたいにアクロヘアーも)

2-5 ガソリンスタンドに設置してある静電気除去シート

図5.静電気除去シート

ガソリンを給油する前に触れる、黒くて丸い静電気除去シートは、人体に溜まった静電気を、ゆっくり逃がすことで「パチッ」の痛みなく静電気を放電します。

おまけ. 電流の流れと電子(-の電気)の流れは逆、おかしいじゃないか!

図3.の-のドアノブの電気は+に帯電してるヒトの手に流れるのに、電流は+のヒトの手から-のドアノブに流れるなんて。

中学生の時、誰でも抱く疑問です(図6)

・電流:電気の+側から-側に向かって流れる

・電子:電気の-側から+側に向かって流れる

逆方向になった理由

・電流が発見された当時(電子の発見の約150年前、何が流れているかまでわかっていなかったので、電流は、+から-に流れると決めた。

・1900年代に入り、電流の正体が電子(-に帯電した電気)であり、定義した電流の向きと逆だった。

・しかし、定義を変えることは混乱を招くので、そのままにされたため混乱しますが、中学生諸君!決め事だと覚えちゃいましょう。

3. 静電気が発生する原因

静電気は、「接触」、「摩擦」、「剥離」の3つが元になって、身の回りの生活の中で色々なところで発生しています。

3-1. 接触帯電

異なる2つの物が接触、ぶつかるとき、片方の-の電気がもう片方へ移動します、これを接触帯電といいます。ただ、接触するだけでも発生します。

3-2. 摩擦帯電

2つの物がこすれ合って静電気が起こる場合を摩擦帯電といいます。

衣服の脱着では、衣類と人体、衣類と衣類が摩擦して-の電気が移動することで発生します。

3-3. 剥離帯電

接触している物が離れる(剥離する)とき、静電気が発生することを剥離帯電といいます。

食品用ラップフィルムの芯に巻きついているフィルムが剥がれるときに静電気が発生します。

シールを台紙からはがす時、シールと台紙の間で、-の電気の移動が起こり、静電気が発生します。

4. なぜ、冬に静電気が発生しやすいのか

4-1. 日常の静電気の放電

一般に体に溜まった静電気は、日常生活で知らないうちに少しずつ放電されていきます。一般に、湿度が65%を超えるとせい電気は発生しにくくなり、発生しても自然に逃げていくと言われています。

空気中の水分が多いところに物体を置くと、物体に溜まった静電気は、物体の表面に付いた水滴や、空気中の水分を伝って自然に静電気が逃げて行きます。最終的には、アースから地面に逃れます。湿度を保つことは、静電気が起こりにくくするのに有効です。

夏は特に湿度が高いので、空気中の水分を通して静電気は自然に放電されます。水は電気を通しやすいため、空気中の水分が多いほど放電されやすいからです。

冬は、乾燥していて空気中の水分が少ないため、静電気が放電されにくくなり、次第に物体に静電気が溜まってしまいます。体に静電気が溜まった状態で、金属製のドアノブなど電気が流れやすい物に触ると、溜まっていた静電気がドアノブに向かって一気に流れ、「パチッ」と痛みを感じます。

部屋が乾燥してると、静電気が空気中の水分に逃げれないので、加湿器などを使用し、湿度50~60%に保ちましょう。静電気は、湿度20%以下、気温20℃以下になると発生しやすくなります。

もう1つの原因は、冬になると様々な素材の衣服を重ね着ることが多くなります。夏であれば綿や麻素材のTシャツなど素材も1~2種類ですが、冬になると合成繊維も加わり、数種類の素材を重ね着して、摩擦が置きやすく静電気が発生しやすいからです。

*夏でも静電気は発生します。エアコンで空調が効いてる場所は、空気が乾燥しています。また、涼しいと湿度の高・低がわからなくなるので、湿度計で湿度をチェックしましょう。

おまけ. 皮膚の乾燥(乾燥肌)

冬は乾燥しており、皮膚からも水分が失われていきます。

図7. 皮膚の乾燥

通常はセラミドと皮脂膜によって、肌の水分量は保持されています。しかし特に加齢、衣服のこすれなどによって、肌の水分が蒸発しやすくなり、セラミドに蓄えられていた水分も失われてしまう状態が乾燥肌です。

健康肌の場合は、静電気は肌の水分を通して日頃から少しずつ放電されますが、乾燥肌の人は静電気が体に溜まりやすくなっており、金属などに触れると「パチッ」と痛みを感じます。

乾燥肌に静電気が起きるとかゆみを増す原因になります。c繊維がより皮膚表面に近いところまで伸びて、わずかな刺激でもかゆみを感じます。水分の補給や肌の保湿にも気をつけましょう!

すりわせる繊維の帯電列で位置が離れているほど強い静電気が発生します。

例えば、アクリルのセーターとナイロンのコートでは静電気は起こりやすく、ナイロンのコートと毛(ウール)のマフラーでは静電気は起こりにくい。

図8. 繊維の帯電列

繊維もその種類によって、+に帯電するか、-に帯電するのかが図8のようにわかっています。

綿や麻などの天然繊維は比較的帯電が少なく、静電気が起こりにくいです。木綿が帯電しにくいのは、発生する静電気が少ないのではなく、木綿の親水性で吸湿量が大きいため電気が比較的流れやすく、発生した静電気が短時間で全体に拡散、またはアースへ流れさってしまうと考えられています。

衣類の静電気予防には1)静電気が起こりにくい素材を選ぶ、2)室内の湿度を約60%にキープ、3)柔軟仕上げ剤(空気中の水分子と結合しやすい)を使用するなどで予防しよう!

6. アース :導電体と絶縁体

金属のように電気を通しやすい物が導電体、プラスチックのように電気を通しにくい物が絶縁体。

2つの接触するものが導電体でも絶縁体でも静電気は発生します。しかし、発生した電気の性質は違います。

3-1. 導電体に発生した静電気

導電体が+か-に帯電していてそのままにしておくと、帯電したままです。しかし、アース(導電体を大地・地球につなぐこと)すると、一瞬で、帯電したていた+または-の電気が地球に逃げていき、静電気がない電気的に安定した状態になります。冷蔵庫などの家電製品にはアース線が配線されていて、アースにつなぐことで、溜まった電気を地球に逃がし、家電製品を電気的に安定した状態にしています。

3-2. 絶縁体に発生した静電気

絶縁体に静電気が発生した場合、導電体とは異なり、アースに接続しても電気は地球に流れません。

絶縁体に発生した静電気をなくすには、静電気除去対策が必要です。

3-3. 静電気除去対策

1)除電器(イオナイザ)

静電気を帯びた物はプラスの電気とマイナスの電気のバランスが崩れた状態なので、バランスが良い状態(電気的に中性な状態)にするのが除電器(イオナイザ)です。

除電器(イオナイザ)は、+イオン、-イオンの両方を発生させ、対象物にぶつけることで静電気を除去します。

2)日常生活での静電気除去対策

・湿度を高くして静電気を溜め込みにくくする。

・保湿材、ハンドクリームなどで手や肌を保湿する。髪にはトリートメント。

・衣類には柔軟剤を使用する。

・衣類の重ね着には、静電気防止スプレーを使用し、衣類の摩擦を防ぐ。

・静電気除去シートを貼る(エレベーターやガソリンスタンドでも利用)。

・静電気除去ブレスレットの使用

冬の静電気「パチッ」の予防には、

適度な湿度を保つ、摩擦を防ぐ、ゆっくり静電気を逃がす物にさわってからドアノブに触れる!

No.20220114 なぜ、体温は37℃か?

なぜ、体温は37℃なのか、40℃でも30℃でもいいじゃないか?

なぜヒトは、体温が一定の恒温動物に進化したのか、温暖化のためにも、外気温に合わせて体温を変える変温動物でもいいのでは??

2021年ノーベル医学生理学賞受賞は「温度センサーTRPの発見」でした。「温度」はあまりにも日常的で脚光を浴びる話題ではないのですが、体温は1℃違うだけで身体の代謝は大きく違います(ブログNo.20211210「1℃の差が生・死を決める」)。

また、日常生活でも温度センサーの影響を多く受けています(ブログNo.20211125「キムチ鍋は熱いほうが辛い」)。

今回は、「なぜ、体温は37℃か?」という体温の不思議に迫ってみたいと思います。

まずは、温度・体温を論じるために知っておくべき基礎事項を6項目あげ、3つの結論からまとめてみました。

1)変温動物と恒温動物との違い

動物は、トカゲ(爬虫類)、カエル(両生類)、コイ(魚類)、ウナギ(円口類)など外界の温度によって体温が変化する変温動物から、体内で熱を産生し体温を一定に保つ哺乳類などの恒温動物に進化しました。我々恒温動物は、食物を食べ代謝したエネルギーを熱源とし体温を高く維持するために、大量の食物の摂取が必要です。変温動物は、食物から熱を得る割合は少ないが、太陽光から熱を得(日光浴)て体温を上げます。恒温動物が、体温を高く、一定に維持することの意義は何か。

なぜ、変温動物から恒温動物に進化したのか。日光浴で熱を得ていたほうが簡単かもしれませんが、動物は生きていくために、食物を得(餌の獲得)、さらに天敵から逃げ延びなければなりません(常に素早い動きと持続力が必要)。変温動物は、熱産生のための日光浴の時間と敵から逃げ餌を獲得する時間のどちらを優先すべきなのか?です。恒温動物は体内で熱産生し、常に高い体温を維持し、瞬時に高い運動性を発揮し天敵から逃げ延び、餌の捕獲にも便利です

要点1)変温動物より、恒温動物の方が生き延びるに適している

2)人はエネルギーの75%を体温維持のために使用するが、トカゲは日光浴で熱を取り入れ、体温を上げる

人は食べ物からの栄養を代謝体内で起こる化学反応し、最終的にミトコンドリアと言うエネルギー生産工場でというエネルギー通貨に変えて利用しています。体温調節は、外界の温度条件に対する対応という面だけでなく、餌の確保・敵からの回避という生物間の相互作用にも大きな役割をになっています。

**トカゲの天敵はシマヘビです。天敵のシマヘビがいる島のトカゲの平均活動体温は36℃、天敵・シマヘビのいない島のトカゲの平均体温は32℃でした。

トカゲは明らかに天敵から逃げるために高い体温を維持しています。

(参考:東邦大学 生物学の新知識)

要点2)生き延びるためには高いエネルギー、体温が必要。

3)代謝(体の中での化学反応)は、温度が高い方が反応は活発。

温度が高い方が化学反応性は高く、高い運動性が得られます。料理でも熱をかけたほうが早くできるなど自然界の法則です。

よって、体温を高く維持していることは、エネルギーを多く産生でき、高い運動性を維持できます。

要点3)一般に、化学反応は、温度が10℃上がると反応速度は2~3倍上昇する

4)人は外気温(環境温度)に合わせて体温を調節する機能がある。

人は、体温を一定に保つ調節機能(視床下部にある体温中枢)を備えており、熱産生と熱放散の

バランスを保っている。

暑くなれば発汗して熱を放散し、寒くなれば筋肉を収縮させ熱を産生して、体温を一定にしている。

要点4)人の体は、体温調節機能があり、10~20℃の気温変化なら順応して生活できる。

5)人の体温そのものの変化の範囲は気温変化ほど大きくない。

ブログNo.20211210「1℃の差が生・死を決める」で述べたように、一般に、人の細胞の温度の上限は43℃以上では死に、42℃以下では生存するが、下限は34℃以下で死ぬ。

要点5)人の体温は、42℃以下で、35℃以上が安全

6)ミトコンドリアでのエネルギー産生と副産物フリーラジカル発生

エネルギーを生産するミトコンドリアのATP生産速度は温度に依存して高くなるが、このATP生産に伴ってできる副産物の

フリーラジカル(老化・細胞障害・酸化ストレスの素)も温度に依存して高くなる。

すなわち、体温は高いほうがエネルギーは多くできる(利益は高い)が、リスクとしての悪者・フリー

ラジカルも多くできる。よって、その折り合い(リスクの最小化)が37℃である。

(参照:東邦大学 生物学の新知識 長谷川雅美)

要点6)体温は、利益(エネルギー)とリスク(悪者・フリーラジカル)の折り合う点=37℃となる

1~6項目のまとめ

I. 体温は、生命が脅かされる43℃から十分に離れ(少々の発熱で43℃にならない)、

34℃より高い温度となる。

II. 人の細胞は、アレニウスプロット(ブログNo.20211210)から、屈折点(細胞が死ぬ温度)43℃です。一般にその細胞の適温は、屈折点より6~7℃低いので、最適温度=37~36℃となる。

III. 体温は、エネルギー・ATP産生という利益の最大化とフリーラジカルというリスクの最小化となる温度・37℃となる。

以上、生物進化的、温度化学反応速度的、エネルギー産生での利益とリスクの観点から、

体温は、37℃が最適と思われる!

PS:

バンダナ先生は、先日、3回目のコロナワクチンを摂取しました。その夜から、少々、ふしぶしが痛くなってきました。発熱の前兆だなと、夕食は、おもっきし沢山食べ、さらにパン・クッキー・果物も食べ、エネルギー補給準備万端。

予想どうり、翌朝から微熱、想定内のことなので、薬は飲まないと思っていたのですが、やはり、食欲もなく、発熱でえらくて我慢できずPL顆粒(風邪薬)を飲み、ハアーハアー言いながら、その日は早めに帰り寝ました。体が熱くて、水分補給とトイレとでなかなか寝た気がしませんでしたが、6:28(6:30からラジオ体操)のアラームで目覚めた時には、随分よくなっていました。

お風呂で体温を38℃に上げるのは、さほどえらくはないのですが(外から熱をもらうので)、自発熱(自分で体内で熱を作る)で38℃に上がるのは結構つらいし、エネルギーも相当必要です。くしゃみ1回の消費カロリーは4Kcal(100m走と同じかロリー)、咳は1回2Kcal消費します。

発熱するな、風邪かも、と感じたら、しっかり食事を取ってエネルギーを蓄えておきましょう!